Newsletter-Anmeldung

Melde dich für unseren Newsletter an und wir schicken dir die neuesten Stories direkt in dein Postfach!

Melde dich für unseren Newsletter an und wir schicken dir die neuesten Stories direkt in dein Postfach!

Grönland schmilzt – und mit ihm gerät das globale Klima aus dem Gleichgewicht. Der fortschreitende Eisverlust beeinflusst Meeresspiegel, Ozeanzirkulation und das Leben Tausender Menschen vor Ort. Was in der Arktis geschieht, ist ein leiser, aber unaufhaltsamer Umbruch mit weltweiten Folgen – und zugleich ein Aufruf zum Handeln.

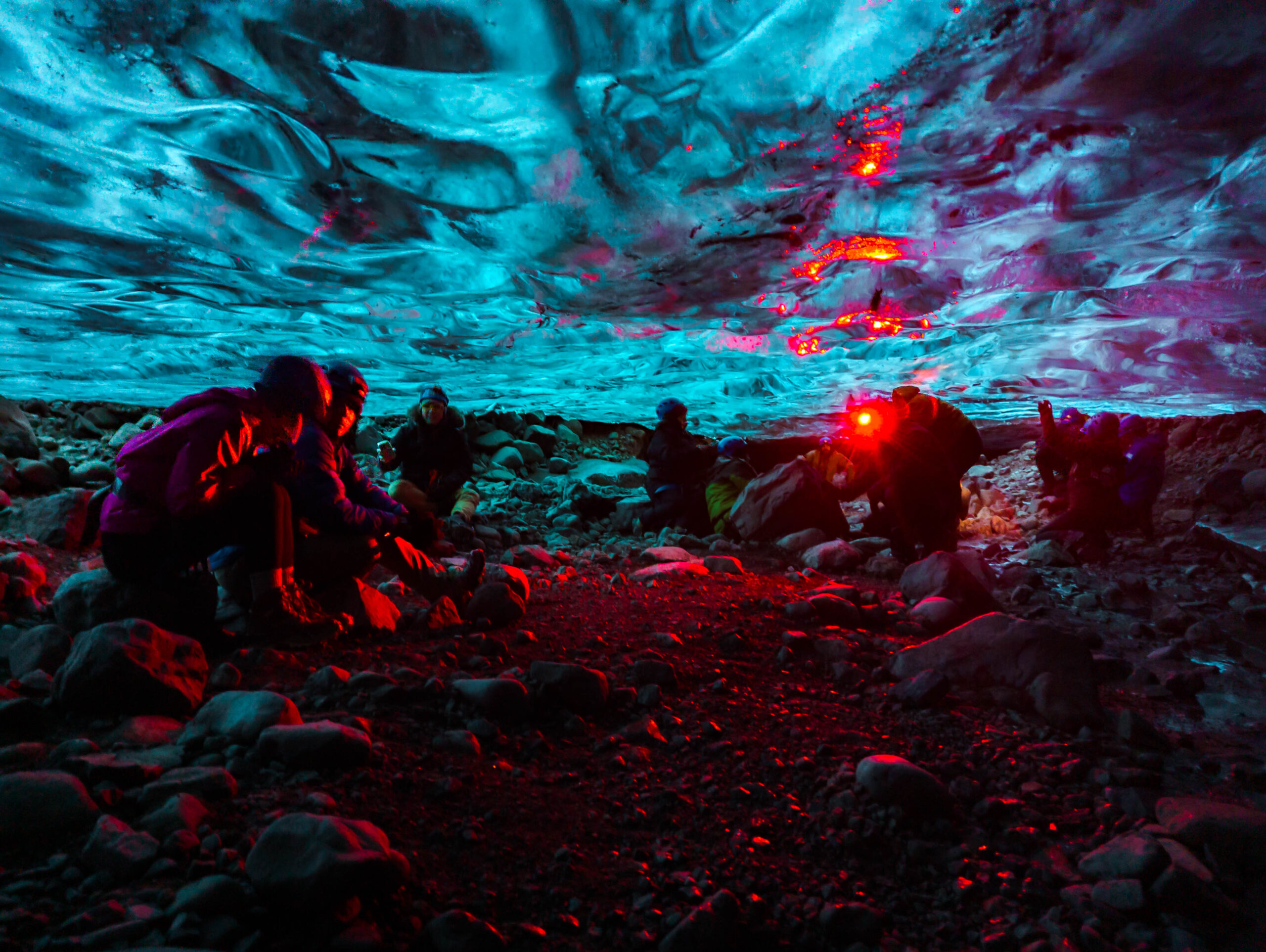

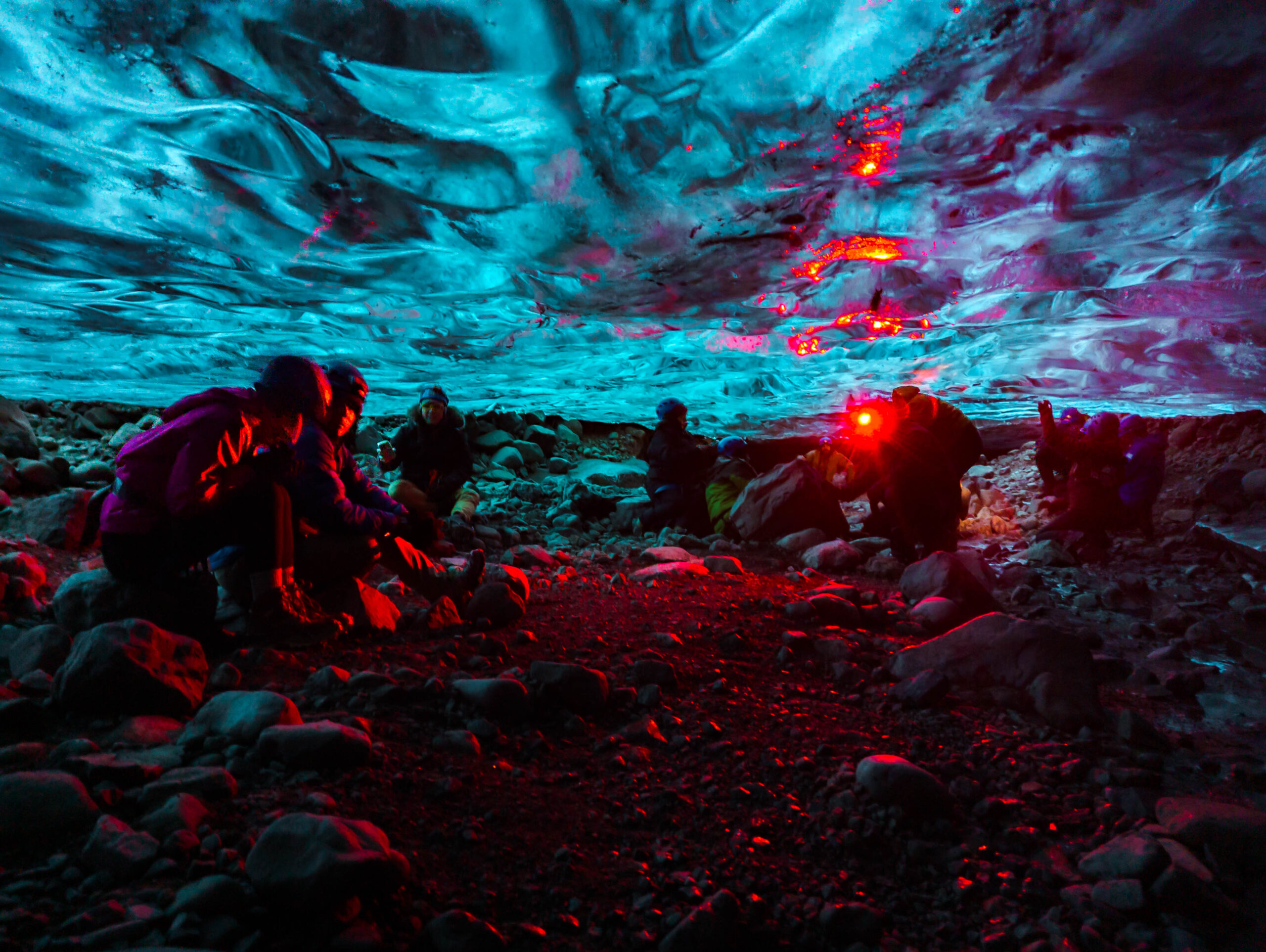

Die Sonne steht tief über der endlosen weißen Weite Grönlands. Licht bricht lautlos in Millionen glitzernder Kristalle und reiht sich nahtlos in die restliche Klangwelt ein. Doch wo früher nichts als Stille herrschte, durchziehen heute Bäche und Risse das Eis. Hier, auf dem zweitgrößten Eisschild der Erde, ist das keine Seltenheit mehr – sondern ein Symptom. Seit Jahren beobachten Forschende ein Phänomen, das nicht nur das Aussehen eines Ökosystems verändert, sondern den gesamten Planeten: Das grönländische Inlandeis taut.

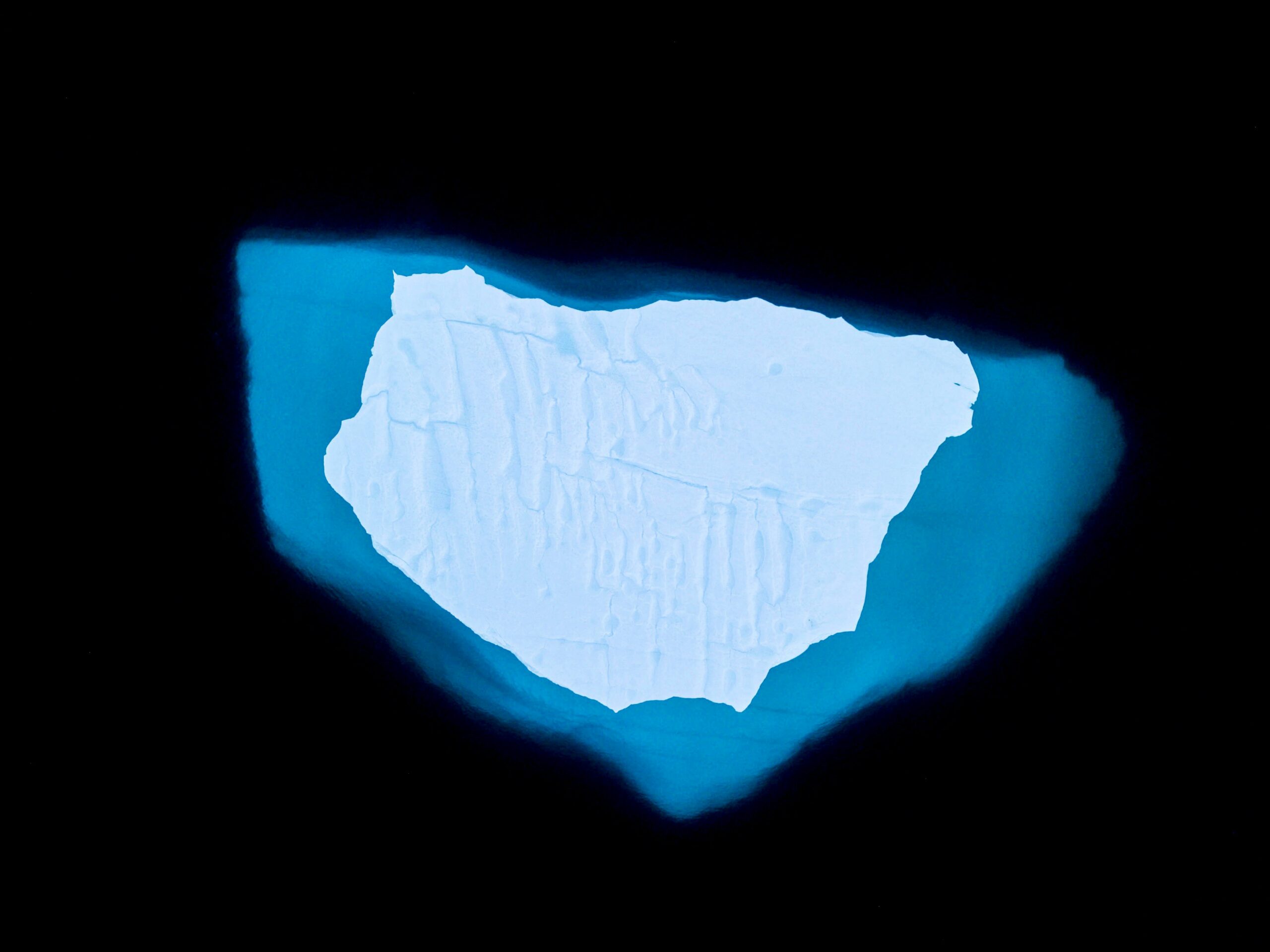

Jeden Sommer verlieren die Gletscher mehr Masse, als sie im Winter wiedergewinnen können. Die Oberfläche des Eisschildes verwandelt sich zeitweise in ein gigantisches Schmelzwassersystem. Bäche schneiden sich durch das Eis, verschwinden in sogenannten Moulins, senkrechten Schächten, um in der Tiefe weiterzurasen. Was oben wie ein harmloser Wasserlauf wirkt, ist in Wahrheit Teil eines viel größeren Prozesses, der den Meeresspiegel weltweit ansteigen lässt – und das in alarmierend schnellem Tempo.

„Was wir in Grönland beobachten, ist beispiellos“, sagt die Glaziologin Dr. Ruth Mottram vom dänischen Meteorologischen Institut. „Die Erwärmung hat eine Eigendynamik entfaltet.“ Jährlich verliert Grönland derzeit im Durchschnitt über 270 Milliarden Tonnen Eis – genug, um das Wasser aller Haushalte in Deutschland für rund drei Jahre zu liefern. Der Beitrag Grönlands zum Meeresspiegelanstieg liegt bei etwa einem Millimeter pro Jahr – ein kleiner Wert mit dramatischer Wirkung, wenn man ihn global betrachtet.

Grönland ist ein Klimakipppunkt. Was hier geschieht, hat Auswirkungen weit über den Polarkreis hinaus. Das Eisschild speichert nicht nur Süßwasser in gewaltigen Mengen, es beeinflusst auch die Ozeanzirkulation, insbesondere die sogenannte Atlantische Meridionale Umwälzzirkulation (AMOC), zu der auch der Golfstrom gehört. Wenn durch das Abschmelzen zu viel kaltes, leichteres Süßwasser in den Nordatlantik gelangt, kann der Wärmetransport und damit die Strömung gebremst werden. Die Folgen wären weitreichend: Hitzewellen in Europa, stärkere Regenfälle in Afrika, Kälteeinbrüche in Nordamerika.

Wissenschaftlich ist das komplexe Zusammenspiel von Eis, Ozean und Atmosphäre inzwischen gut dokumentiert. Satelliten wie NASA’s ICESat-2 oder ESA’s CryoSat liefern hochpräzise Daten zum Volumenverlust des Eisschildes. In Kombination mit Bojenmessungen und Klimamodellen entsteht ein Bild von hoher Dringlichkeit: Grönlands Eisschild hat einen kritischen Punkt überschritten. Selbst wenn die globale Erwärmung heute gestoppt würde, käme es noch jahrzehntelang zu weiterem Eisverlust.

Besonders dramatisch sind die Veränderungen an der Westküste. Hier enden viele Gletscher direkt im Meer und kalben (brechen) verstärkt. Der Jakobshavn Isbræ, einer der schnellsten Gletscher der Welt, hat sich seit den 1990er-Jahren um mehr als 40 Kilometer zurückgezogen. In den Fjorden treiben riesige Eisberge, deren Schmelzen das Meer nicht nur physisch, sondern auch ökologisch verändern: Die Küstengewässer erwärmen sich, verändern Nahrungsnetze und bedrohen marine Ökosysteme, auf die auch grönländische Fischereigemeinden angewiesen sind.

Doch Grönland ist nicht nur Objekt der Forschung – es ist auch Heimat. Etwa 56.000 Menschen leben auf der größten Insel der Erde, größtenteils Inuit. Für sie bedeutet das Schmelzen nicht nur einen Wandel der Landschaft, sondern auch einen tiefgreifenden Eingriff in ihre Kultur und Lebensweise. Jagdrouten verändern sich, das Eis ist unberechenbar geworden. Die Balance zwischen Tradition und Anpassung ist eine tägliche Herausforderung.

Trotz aller Dramatik: Grönland ist nicht nur Mahnung, sondern auch Schlüssel. Denn es ist ein Ort, an dem Wissenschaft, indigene Erfahrung und internationale Zusammenarbeit Hand in Hand gehen können – und müssen.

Forschungsprojekte wie EastGRIP, eine Bohrstation auf dem Nordostgrönländischen Eisschild, liefern entscheidende Daten über die Dynamik von Gletscherbewegungen. Zugleich fließen traditionelle Kenntnisse grönländischer Jäger in Modelle ein, die das Verhalten des Eises besser vorhersagen sollen. Diese Schnittstelle von Wissenschaft und indigenem Wissen könnte in Zukunft eine tragende Rolle spielen für das Verständnis und den Schutz der Gletscher.

Auch politisch wächst das Bewusstsein: Grönland besitzt reiche Ressourcen, darunter seltene Erden und Rohstoffe, und ist damit ins geopolitische Interesse gerückt. Doch viele in Grönland selbst fordern eine nachhaltige Zukunft. Es geht um Selbstbestimmung, wirtschaftliche Unabhängigkeit und darum, dass die Zukunft nicht auf Kosten der Natur erkauft wird.

Auf globaler Ebene gibt es Hoffnung durch Innovationen: Fortschritte in der CO₂-Reduktion, geoökologische Projekte zur Wiederherstellung von Mooren und Wäldern, neue Technologien zur Energiegewinnung. Jede Tonne vermiedener Emission zählt – auch für das Eis.

Das einst ewige Eis Grönlands zeigt uns, wie verletzlich das Gleichgewicht unserer Erde geworden ist und wie eng unser eigenes Schicksal mit dem der Natur verbunden ist. Doch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen auch, was möglich ist, wenn Forschung, Politik und die Menschen vor Ort zusammenarbeiten: Mit jedem gewonnenen Datensatz, jeder beobachteten Veränderung wächst unser Verständnis für die komplexen Zusammenhänge des Klimasystems. Diese Einsichten sind keine Endpunkte, sondern Ausgangspunkte – für Lösungen, die heute beginnen und morgen wirken könnten.