Newsletter-Anmeldung

Melde dich für unseren Newsletter an und wir schicken dir die neuesten Stories direkt in dein Postfach!

Melde dich für unseren Newsletter an und wir schicken dir die neuesten Stories direkt in dein Postfach!

Ein Naturphänomen zwischen Teilchenbeschleunigung und Mythen: Polarlichter sind nicht nur ein ästhetisches Schauspiel am Himmel, sondern ein faszinierendes Zusammenspiel von Sonnenphysik, Erdmagnetismus und atmosphärischer Chemie.

Im Dunkel des arktischen Winters, hoch über den Fjorden Norwegens, beginnt es zu flackern. Erst schwach, dann intensiver, breiten sich grüne Schleier am Horizont aus. Wie in Bewegung gesetzte Seide tanzen sie über den Himmel, wirbeln in Spiralen und Wellen und tauchen ganze Landschaften in ein gespenstisches Licht. Für viele Beobachter ist es ein Moment der Faszination – für Wissenschaftler:innen beginnt hier ein komplexes physikalisches Schauspiel, dessen Ursprung fast 150 Millionen Kilometer entfernt liegt: auf der Oberfläche der Sonne.

Die Polarlichter – Aurora borealis auf der Nordhalbkugel, Aurora australis auf der Südhalbkugel – sind nicht nur ein atmosphärisches Phänomen, sondern ein Indikator für hochenergetische Prozesse im Sonnensystem. Ausgelöst werden sie durch Sonnenstürme, bei denen elektrisch geladene Teilchen mit hoher Geschwindigkeit in den interplanetaren Raum geschleudert werden. Treffen diese Teilchen auf das Magnetfeld der Erde, werden sie eingefangen und entlang der Magnetfeldlinien in Richtung der Pole gelenkt – dorthin, wo sie mit der oberen Atmosphäre kollidieren und die berühmten Leuchterscheinungen hervorrufen.

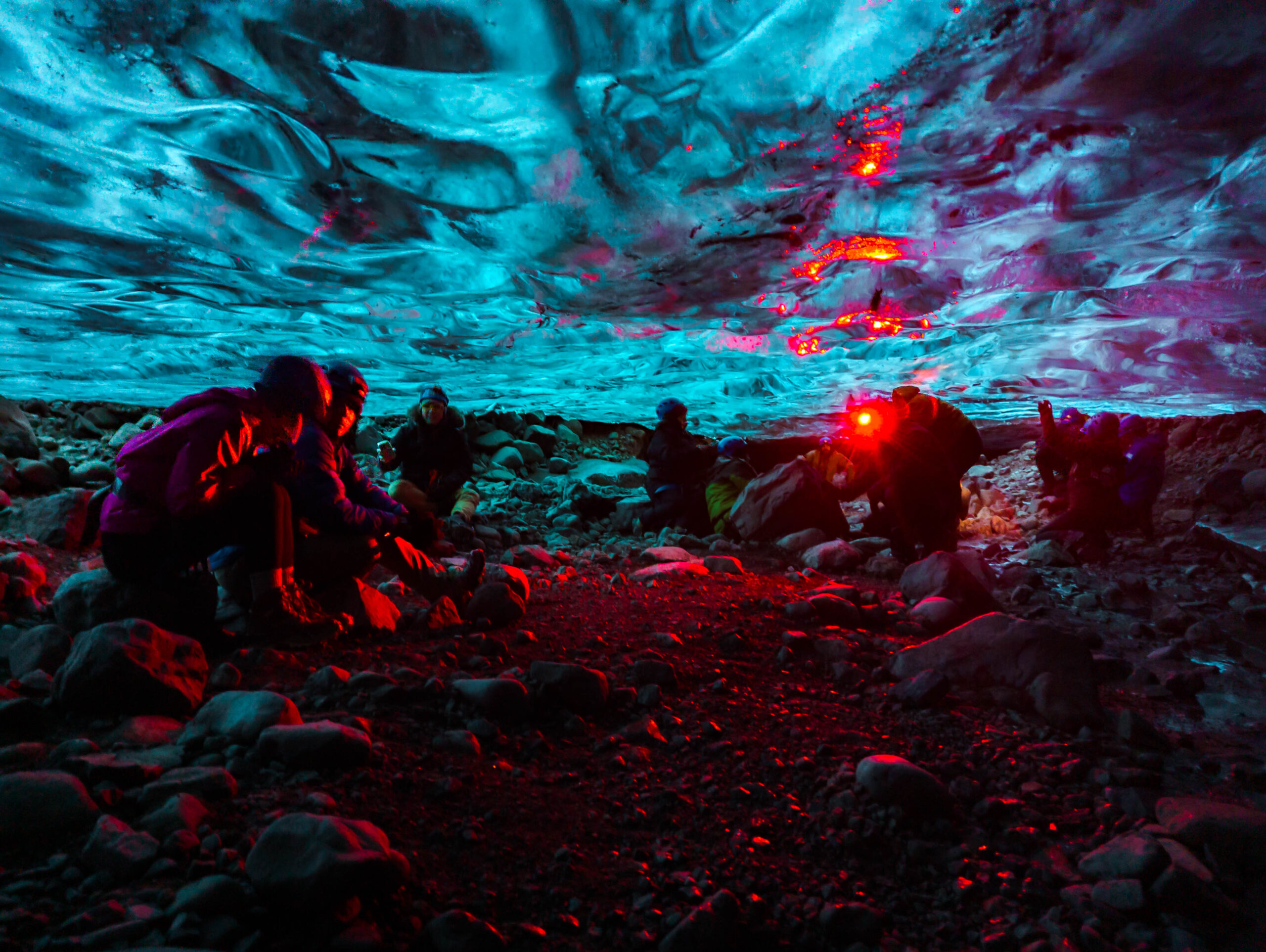

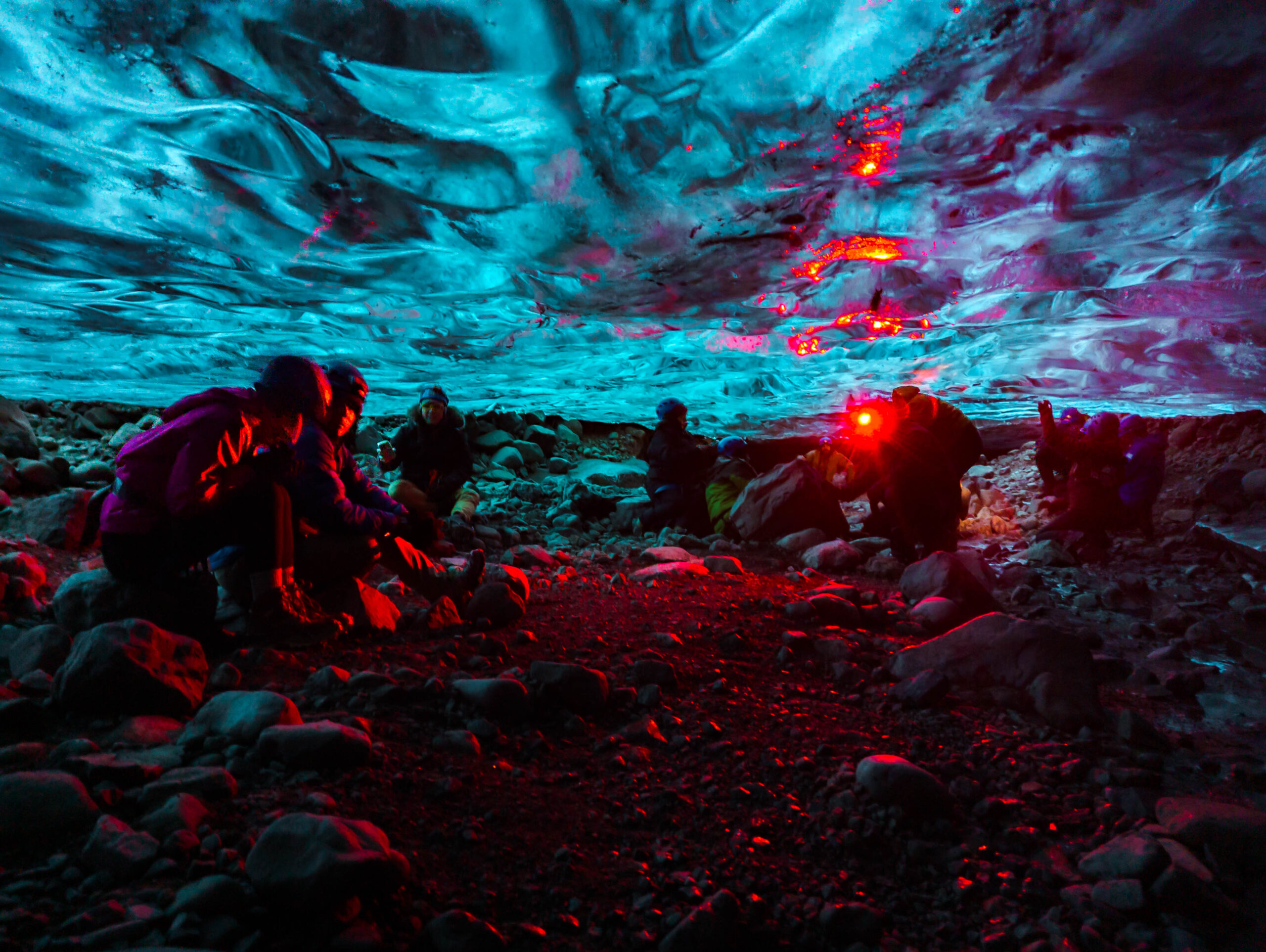

Die besten Chancen, Polarlichter zu sehen, bestehen in einem Gürtel zwischen dem 65. und 75. Breitengrad, also etwa in Nordnorwegen, Island, Kanada oder Sibirien. In den letzten Jahren ist das Interesse am „Aurora-Tourismus“ stark gestiegen, während parallel neue Satellitenmissionen und Messdaten der Sonnenaktivität tiefere Einblicke in die Ursachen dieses Himmelsphänomens ermöglichen.

Was sich für das menschliche Auge als Lichtspiel offenbart, ist physikalisch betrachtet ein hochenergetischer Teilchenbeschleuniger auf natürlicher Bühne. Verantwortlich für das Phänomen sind vor allem Elektronen, die mit Geschwindigkeiten von mehreren Zehntausend Kilometern pro Sekunde auf die Atmosphäre treffen. Diese geladenen Teilchen stammen aus dem Sonnenwind, einem kontinuierlichen Strom aus Protonen, Elektronen und Heliumkernen, der von der Korona der Sonne ausgeht.

Trifft der Sonnenwind auf die Erde, prallt er zunächst auf das Magnetfeld unseres Planeten, die sogenannte Magnetosphäre. Diese wirkt wie ein Schutzschild und leitet die geladenen Teilchen in Richtung der magnetischen Pole. In einer Höhe von etwa 80 bis 500 Kilometern treffen sie schließlich auf Sauerstoff- und Stickstoffatome. Bei der Kollision werden diese Atome kurzfristig angeregt, das heißt, ihre Elektronen springen auf ein höheres Energieniveau. Beim Zurückfallen in den Ursprungszustand wird Energie in Form von Licht abgegeben.

Die Farbe der Aurora hängt dabei vom angeregten Atom und der Höhe der Reaktion ab:

Die Form und Bewegung der Lichter hängt von der Dynamik des Magnetfeldes und der Stärke des Sonnensturms ab. Starke geomagnetische Stürme, wie sie bei erhöhter Sonnenaktivität auftreten, können Polarlichter bis in gemäßigte Breiten sichtbar machen, etwa in Mitteleuropa oder sogar Nordafrika, wie historisch dokumentierte „Blutrote Himmel“ zeigen.

Inzwischen wird die Aurora auch von Satelliten und bodengestützten Observatorien kontinuierlich beobachtet. Missionen wie die NASA-Sonde THEMIS oder das europäische Swarm-Programm liefern hochauflösende Daten zu Magnetfeldveränderungen und Teilchenströmen. Auch die Forschung an sogenannten Substürmen – plötzlichen Entladungen in der Magnetosphäre – liefert Hinweise darauf, wie instabil das System Erde-Sonne sein kann.

Während einige indigene Völker in den Lichtern die Geister der Ahnen oder göttliche Botschaften sehen, wie etwa die Sámi in Schweden oder die Inuit in Kanada, bringt die heutige Wissenschaft immer präzisere Modelle hervor, um Polarlichter vorherzusagen. Dennoch bleibt ein Teil des Phänomens schwer kalkulierbar: Die Entstehung starker geomagnetischer Stürme hängt von chaotischen Prozessen in der Sonnenatmosphäre ab – sogenannte koronale Massenauswürfe (CMEs) können zwar beobachtet, aber nicht vollständig vorausgesagt werden.

Ein Hoffnungsträger ist die internationale Raumwetterforschung. Durch die Kombination von Satellitendaten, bodengestützten Messungen und KI-gestützter Modellierung arbeiten Institute weltweit daran, die Auswirkungen von Sonnenstürmen auf Kommunikation, Satelliten und Stromnetze frühzeitig zu erkennen. In Zukunft könnten Polarlichter so nicht nur als beeindruckendes Naturschauspiel, sondern auch als Frühwarnsystem für extreme Sonnenaktivität dienen.

Gleichzeitig wird das Bewusstsein für die fragile Balance der oberen Atmosphäre geschärft. Klimawandel, steigende Emissionen von Treibhausgasen und der zunehmende Weltraumverkehr könnten langfristige Effekte auf die Zusammensetzung der Hochatmosphäre haben und damit auch auf die Sichtbarkeit und Häufigkeit von Polarlichtern. Erste Studien zeigen, dass Stickstoffoxid-Emissionen aus Raketenstarts lokale Veränderungen bewirken könnten.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Polarlicht ein Symbol für die Verbindung von Wissenschaft und Staunen. Es zeigt, wie eng unser Planet mit dem kosmischen Umfeld verknüpft ist – und wie ein Schauspiel am Himmel Fragen nach Ursache, Wirkung und unserer Stellung im Universum aufwerfen kann.